- 歡迎使用超級蜘蛛查,網站外鏈優化,收藏快捷鍵 CTRL + D

对于初创企业来说,什么才是有效的流量池?

在商業模式拉出增長趨勢時,需要甄別這種增長的真實性;當商業模式開始構建,要評估流量資產、生態資產和轉化能力;當商業模式搭建完成,需要分析其財務和人力資源效能數據……但這留下了一個空當——“早早期”項目的商業模式究竟應該如何估值?

互聯網風口逐漸消失,加上宏觀經濟寒冬帶來的募資難,資本變得異常謹慎而敏感,草創時代里用PPT融資的歷史已經一去不復返。“早早期”項目沒有數據,只有故事,即使有數據,也都是殘缺不全的,唯一只能看邏輯。而未來一段時期內,資本對于商業邏輯的計較勢必愈加嚴苛。

從另一個角度講,在過去很長一段時間里,投資人容忍了“早早期”項目里的商業計劃書(創業者的構想或故事)與后來實際項目千差萬別的狀態。甚至,用“戰略是打仗打出來的”來為這種狀態開脫。但是,創業必然需要商業模式的基本邏輯,如果我們能夠識別這些邏輯,就能夠繞開那些“深坑”。

在“早早期”,對于互聯網商業模式來說,最應該關注的邏輯就是——流量池是否真實有效。

一、聚焦確定流量池

對于流量池的選擇,決定了互聯網商業模式的基因。

無論哪種互聯網商業模式,都是以流量作為基礎的。基于流量的需求,引入各類在線供給,形成交易,獲取收益,這是普遍的邏輯。但“早早期”項目最容易犯的錯誤是“兩頭抓流量”,這樣會導致創業者在商業邏輯中搖擺,兩頭都無法聚焦,商業模式越來越發散,最后,在每一個細分領域都失去競爭力。

例如:做B2C商業模式的,一定要確定自己的流量池究竟是B還是C。如果流量池是B,就應該基于B類流量的需求,引入匹配的C類用戶;反之,如果流量池是C,就應該基于C類流量的需求,引入匹配的B類商戶。

前者典型的是阿里巴巴,它們的愿景是“讓天下沒有難做的生意”,顯然,它們在早期最關注的流量池是B類商戶,只要有B端商戶在,C端用戶一定跟著過來。后者典型的是小紅書,通過社交形成了大量的C類流量池,只要C端用戶在交互,一定有需求產生,自然可以精準引入B端商戶。

試想一下:如果一個商業模式在“早早期”主張既關注B端又關注C端,就可能無法形成賽道的聚焦。因為,兩端必然都有自己對于另一端的要求,自然引入平臺的兩端不可能無縫匹配,創業者必然為了滿足現有的B端商戶去引入匹配的C端用戶,反之,也會為了滿足現有的C端用戶去引入匹配的B端商戶。

這樣一來,兩頭越長越大,相應的導流成本也越來越大,運營難度更是越來越大,留存數據難看到嚇人,又進一步增加了導流成本。最后,不賺錢的商業模式變成了大雜燴,毫無競爭力可言。即使用錢把體量燒到龐大,稍微一個精準聚焦的商業模式就可以從大雜燴里撕扯走一塊蛋糕。

無數例子可以證明企業“既要,又要”的妄念。典型的一個現象就是,互聯網創業者把野心體現在移動端的App上。一個App無數的次級界面、無數的按鈕,比PC端的應用還PC,體驗糟糕,跳出率極高。另外,大量的互聯網企業都沒有建立流量池的運營部門,導入的流量自動流失甚至加速流失,最后又只能用高價導流,將過去的工作再做一次。

其實,確定流量池的另一層含義是讓創業者們認識到自己能力、資源、時間的限制,意識到自己不是無所不能的,將有限的林林總總投入到聚焦的賽道,力圖打穿打透!對于流量池的選擇,決定了互聯網商業模式的基因。

反過來說,如果資本碰到一個口若懸河的創業者,描述了一個大到不能再大的蛋糕,認為自己這也可以做,那也可以做,供給側是優勢,需求側也是優勢;B端是優勢,C端也是優勢,那多半就可以笑笑拒絕了。

二、有效流量池的四大標準

用戶(商戶)的獲得感>用戶(商戶)的產品使用能力,流量才不會離開。

流量池是互聯網商業模式的立足之本,也是項目估值的主要依托。但在流量極度商業化的時代,用資本的錢買流量,做出數據再引入資本,似乎已經變成若干創業者的法寶。面對性感無比的流量池數據,如何判斷其有效性呢?

這里給出四大標準:

其一,建立在痛點滿足基礎上的流量才是有效流量。

痛點=需求程度×需求頻率,所以,有效的流量必然是極度需求且高頻需求的。如果不是建立在痛點基礎上,僅僅是通過一些營銷手段獲得了流量,這種流量根本沒有任何黏性可言,活躍度也會極差。

現實中,不少創業者自認為產品很好,缺乏的就是營銷能力,希望找到一個營銷高手來讓項目一飛沖天。如果產品真的打到了痛點上,那么,營銷能力的確可以放大優勢,激活項目;但如果產品對于流量沒有那么重要,營銷能力就可能反而是災難。

其二,不單純計較價格的流量才是有效流量。

互聯網商業世界里,砸錢換流量已經成為行規。企業為了導入流量,不得不打折(低價格)、贈送(零價格)、補貼(負價格)。流量變得異常高冷,對于價格更是斤斤計較,仿佛不贈送不補貼都不正常。壓力之下的企業自然只有進入到燒錢的游戲中,開始惡性循環。

其實,如果創業者認可了流量理應計較產品價格,他們就徹底走偏了。流量計較價格只可能是兩個原因:一是找錯了流量目標(客群);二是產品不夠好。

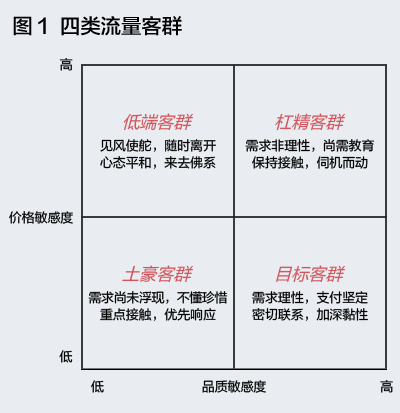

從流量目標的角度看,目標客群總是在綜合價格和質量之間進行選擇。所以,如果企業不加甄別和聚焦,一般會遇到四類客群(如圖1):

低端客群——對于價格高度敏感,但對于品質卻得過且過,他們見風使舵,隨時可能離開,價格是唯一的信號。所以,這種流量并非目標,對于他們應該心態平和,來去佛系。

杠精客群——對于價格高度敏感,對于品質也有很高的要求,他們不懂行情,但極度追求“物美價廉”,需求是非理性的。所以,對于這類流量可以保持接觸,伺機而動。當他們經過了市場的教育,需求回歸理性,愿意支付合理價格了,也會成為有效流量。

土豪客群——對于價格不夠敏感,對于品質也無所謂,他們的需求尚未浮現,不會懂得產品的好,購買僅僅是因為有錢。面對這類客群,可以重點接觸,當他們的真實需求浮現時,也要優先響應,畢竟他們是有支付能力的。

目標客群——對于價格不夠敏感,對于品質卻高度敏感,他們需求理性,知道產品好在哪里,也愿意支付合理的對價。這類客群才是建立流量池的“燈塔”,企業應該不顧一切地與他們建立聯系,并全力加深黏性。

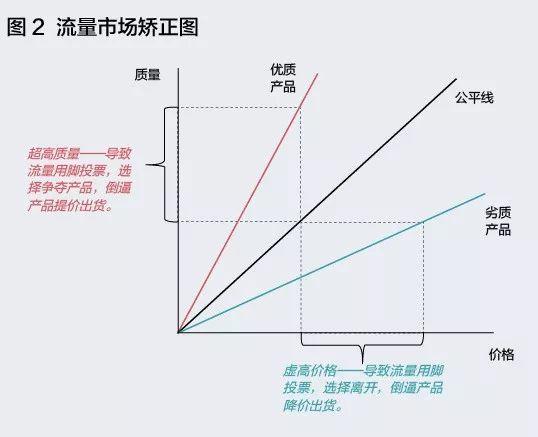

從產品的角度看,只要是理性的客群,都會愿意為質量支付相應的價格。長期來看,市場本來就是公平的,即使有短暫的不公平,也會被市場機制矯正(如圖2)。

一方面,當質量高而價格低時,超高質量會吸引流量進入搶奪產品,自然會引發價格上漲;另一方面,當質量低而價格高時,虛高的價格會擠出流量,自然倒逼產品降價進行出貨。所以,如果企業選擇了理性的目標客群,卻還在抱怨他們在乎價格,本質上就是因為產品不夠好,說不好聽點,有點“刀鈍卻怪豆腐硬”的矯情。

其三,能持續變現的流量才是有效流量。

如果我們選擇了好的客群,并且給予了他們好的產品,他們就一定能夠被留住嗎?并非如此,因為流量的需求是動態的,他們每時每刻都在計較自己的“獲得感”,他們今天的滿足并不意味著明天的留存。

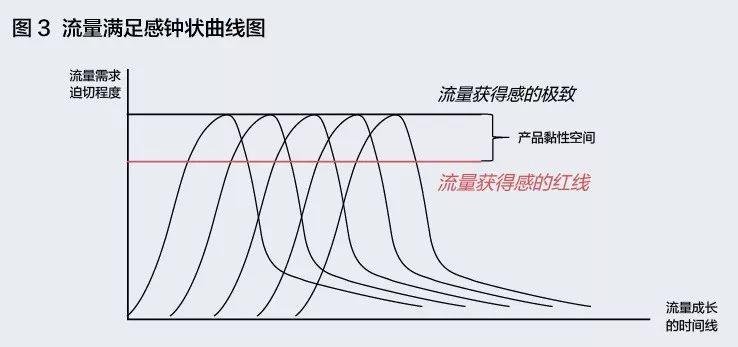

所謂“獲得感”,是指流量從產品上感知到的滿足程度。流量對于產品的滿足感存在一個鐘狀曲線的規律(如圖3)。

簡單來說,作為流量的用戶或商戶是持續成長的,其在某個階段會涌現出對于某些產品功能的強烈需求,一旦產品提供了這種功能,流量的獲得感就達到了巔峰。但隨后,用戶或商戶的需求程度會迅速下降,并將企業提供的這些功能看作是理所當然,獲得感迅速下降(直到一個拐點,而后再緩慢下降)。

這種需求程度的下降一方面是因為“習慣了,不懂珍惜”,另一方面則是因為新的需求開始涌現,注意力被轉移了。

事實上,在用戶或商戶的成長過程中,會不斷涌現出新的需求,鐘狀曲線層層疊加,挑戰產品的交付能力。而只有那種能夠一直提供交付、保持流量獲得感的產品,才能建立真正的黏性。

真正的規律是,用戶(商戶)的獲得感大于用戶(商戶)的產品使用能力,流量才不會離開,這樣的流量池才有價值。

舉個更簡單的例子:一個普通的小鎮青年(企業)如果和一個貴族白富美(流量)戀愛,結局大概率情況下是悲劇,因為,小鎮青年最初可能通過“抖機靈”,讓白富美感覺到另一種生活的新鮮,但他無法持續為白富美提供獲得感。

如果將兩者關系類比為企業和流量(這個例子當然也可以反過來),那么,只有小鎮青年不斷提供新的交付,讓白富美的獲得感超過其使用產品的能力,白富美才會一直認可他的魅力值,對他長期著迷,戀愛才會越來越穩固。

所以,流量的獲得感有一條紅線,這是持續黏性的本質。企業必須不斷創新,確保在高位上給予流量獲得感,而非落到紅線以下。

如果企業提供的產品是免費的,是否有獲得感就是偽命題,正如大量互聯網產品的流量留存都是偽命題,因為人家沒有獲取成本,留存并不能測出真心。而當企業提供的產品是有價的,此時的留存就是因為流量真的需要產品。

所以,考慮這個原理,如果企業一直能維持獲得感紅線以上的交付,流量不僅會被留存,還會被持續開發變現,這才是有效的流量池。

其四,有壁壘的流量才是有效流量。

要基于流量池的邏輯進行估值,我們還需要把所謂“有效”的標準變得更苛刻一點。因為,即使滿足上述三個條件,企業也未必就不會遇到超級對手,我們認為有效的流量池,是能夠基于壁壘抵御超級對手的。

互聯網商業模式真正的壁壘,還是在于網絡效應。以前的文章里提過,網絡效應分為兩種:一是同邊網絡正效應;二是跨邊網絡正效應。

前者意味著平臺一端形成了網絡狀的連接(需求側的流量網絡或供給側的資源方網絡),因此,每增加一個節點,形成的價值輸出是更大的。例如:社交網絡里每增加一個節點,帶來的價值增量是遞增的。所以,互聯網公司先走一步,就領先了許多。

后者即諾貝爾經濟學獎獲得者梯若爾等人提出的“雙邊市場理論”,這意味著因為平臺一端網絡的強大,吸引了另一端節點的進入,導致另一端網絡的強大,因此又反哺到了最初一端的網絡。于是,兩端相互強化,越來越壯大。正如電子商務平臺上,用戶的增加會導致商戶的進入,商戶的增加又會導致用戶的進入。

互聯網商業模式是若干要素有機組合的系統,IP、營銷能力、運營能力、計算能力、政策、資金……任何一個要素的碎片都不足以形成持續的壁壘。真正檢驗是否存在壁壘的標準就是兩種網絡效應,這兩種效應形成的指數級增長是否足夠明顯。所以,從這個角度上看,即使現在不少融資融到五六輪的項目,依然還沒有“上岸”。

三、戰略與商業模式

商業模式定義“新市場”,而(競爭)戰略則引導企業在“新市場”里進行競爭。

其實,這篇文章談得更多的是戰略,而不是商業模式。

按照商業模式研究先鋒Amit和Zott的觀點,所謂商業模式,即利用商業機會創造價值而設計的“交易活動系統”。說通俗點,商業模式就是以價值創造為出發點設計多角色的交易關系;而所謂戰略,包括競爭戰略和合作戰略。合作戰略偏向商業模式,競爭戰略起源于戰爭,是基于對手產生的,是關于如何進攻和如何防守。

可以說,商業模式定義了一個“新市場”,而(競爭)戰略引導企業如何在這個“新市場”里進行競爭。

北京大學光華管理學院王建國教授認為,商業模式和戰略(專指競爭戰略)之間是交替上升的關系。在同一個市場的戰略競爭中,如果有企業能進行商業模式的創新,就可以跳出競爭,進入藍海;而如果商業模式被模仿(雖然有難度),新市場就會有大量的進入者,從而變成紅海,又會迎來戰略競爭,直到有下一個企業進行商業模式創新,跳出紅海。

互聯網時代,技術帶來了商業模式創新的大量機會,導致新興互聯網企業層出不窮,這是好事。但與此同時,對于戰略的忽視卻達到了空前的程度,大量創業者似乎認為,只要通過整合資源的商業模式創新,就能夠避開競爭,贏者通吃。所以,在面臨同一商業模式下的刺刀見紅時,他們才會大量犯下競爭戰略上的低級錯誤。

所謂低級錯誤,絕對不是在任意貶低創業者,而是指逾越常識的行為。古今中外,有關競爭戰略的巨著汗牛充棟,一些常識性的原則雖然被反復提及,卻依然被隨時遺忘。本質上,這還是因為制定和執行戰略的人對于這些原則不夠堅定。對于競爭戰略來說,最重要的原則無疑是“用強點攻對手的弱點,確保必勝”。

但這個原則被堅持了嗎?

2017年2月14日,美團在江蘇省南京市試點上線運行打車業務。2018年3月6日,滴滴在南京等9個城市報復性地推出了外賣業務。一篇對程維的訪談中,當談及滴滴和美團接下來的“戰爭”時,他引用成吉思汗的一個典故回應:爾要戰,便戰。

這種“報復”就是典型的不理性,美團試水打車,是人家先計算好的,想試試現有的“吃、住、玩”和“行”的場景能否打通。相比之下,滴滴做外賣,就帶有更多的情緒了。

至今為止,從數據上看,兩邊的跨界似乎都不夠成功,但前者是算好的試驗成本,而后者就是無謂的犧牲了。2019年2月15日,程維在公司月度全員大會上,公開宣布裁員15%,對非主業進行“關停并轉”,涉及2 000人左右。

不妨想想,這個損失是不是可以避免?戰略不是好勇斗狠,是取巧基礎上的深耕,從來沒有“大力出奇跡”一說。

亞馬遜的貝佐斯認為,戰略應該建立在不變的事物上。其實,只要是在這個市場里,就應該看到終局,基于終局來建立思維的坐標并制定戰略(形成原則)。也就是說,戰略建立在不變的坐標上,是可以“反脆弱”的,不管是“灰犀牛”還是“黑天鵝”,都不可能動搖這種坐標。

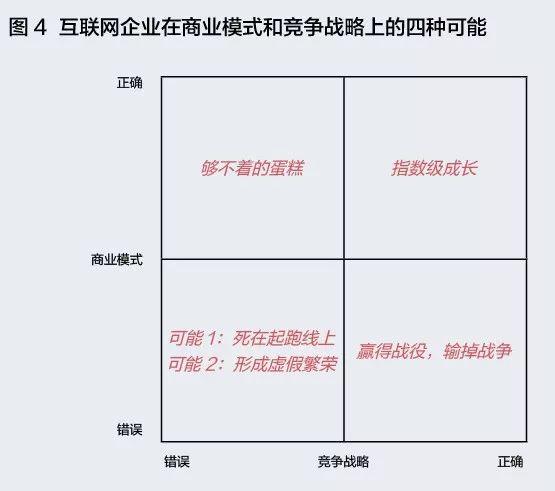

互聯網企業在商業模式和競爭戰略上有四種可能(如圖4):

一是“商業模式錯誤-戰略錯誤”

商業模式設計上的不足造成了預想的流量池本身就是個偽命題,而在戰略上又通過蠻力去開疆擴土,其結果要么是死在起跑線上,要么是經不起考驗的虛假繁榮,這些項目是資本跟進后燒錢燒出來的,如汽車后市場的保養、洗車項目等。

二是“商業模式錯誤-戰略正確”

商業模式設計上的不足造成了預想的流量池本身就是個偽命題,但競爭戰略確保自己的強點打對方的弱點,能夠贏下某個戰役,但卻最終會輸掉整個戰爭。這種狀態其實很危險,一段時間里,企業甚至會堅定地認為自己的方向是正確的。其實,不是方向是正確的,而是方法是正確的,兩者大不相同。

三是“商業模式正確-戰略錯誤”

商業模式設計合理,有效流量池的邏輯是立得住的,但戰略上不夠巧,導致商業模式一直無法激活,永遠盯著一塊“夠不著的蛋糕”。

四是“商業模式正確-戰略正確”

商業模式設計合理,有效流量池的邏輯是立得住的,而企業也能夠通過正確的戰略穩扎穩打,激活商業模式。這樣一來,企業快速將流量池推到一定規模,打造壁壘,形成指數級增長。

對于早早期項目來說,流量池是否有效為其估值的唯一標準。要實現這個目標,創業者需要去掉“既要、又要、也要、還要”的妄念,基于自身基因來專注于一個流量池。而這個流量池,必須要經得起四重標準的考驗。

要達到這個效果,商業模式上的合理設計只是條件之一,其重要性有可能還被過度夸大了。如何在商業模式界定的疆域里選擇“聰明的競爭戰略”是另一個條件,這可能才是競爭的勝負手。