- 歡迎使用超級蜘蛛查,網站外鏈優化,收藏快捷鍵 CTRL + D

电商产品经理如何克服困境?

我今天分享的主題是:電商產品經理如何克服困境?

一、電商GMV(流水)3大策略

首先,電商類的企業有兩種驅動方式:運營驅動,業務驅動。

驅動方式與行業有關,BAT中的阿里是運營驅動的企業,騰訊是產品驅動的企業,而我們這個行業的產品最大的特點就是運營驅動。

其次,電商類的商業模式很清晰,商業訴求很重。

如社區、短視頻平臺工具之類的產品,一開始不太需要想商業化的問題,只要思考如何服務好用戶就可以。

但電商產品從一開始就需與商業變現打交道,第一天就要面對:如何讓用戶付費?如何讓用戶消費更多?如何讓用戶復購?如何讓客單價變更高?

而作為一個產品經理,你的根本是永遠要替用戶考慮。你需要在這兩邊平衡。

其三,電商公司最重要的產品并不是app或網站、h5、小程序,而是你賣的貨品。

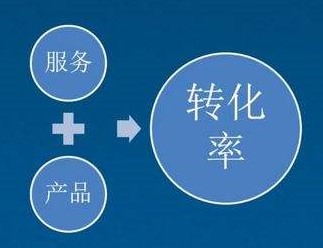

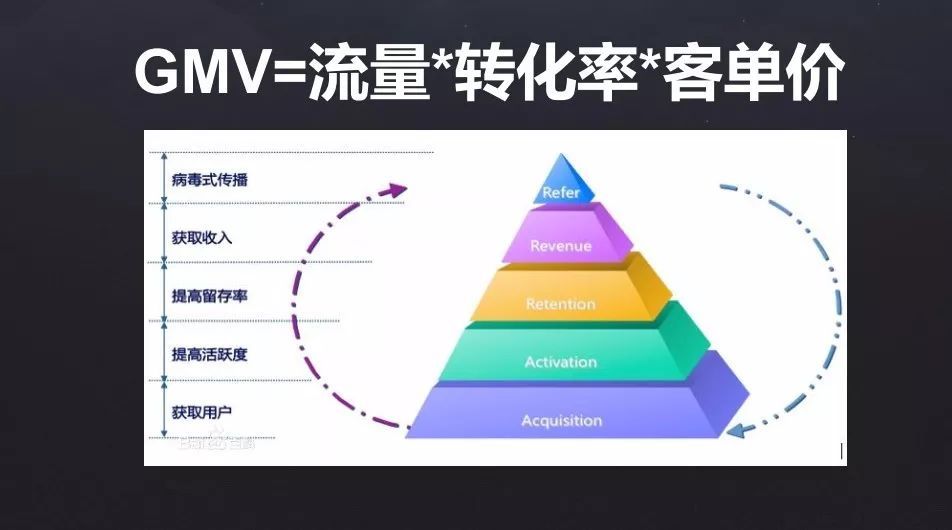

作為電商產品經理,我們很熟悉這樣幾個關鍵詞:GMV(一定時間內的成交總額,也就是流水),而GMV是用這樣的公式得來的:GMV=流量×轉化率×客單價。

這是你每天面對的東西,用戶體驗好或者不好,如果GMV沒有增長,則沒有多大意義。

下方金字塔模型則可以幫我們把用戶整體分割來看:

第一個是如何獲取用戶;

第二步是如何提高用戶的活躍度;

第三步是說我們如何提高留存;

第四個是如何獲得收入并提高收入;

而最后一步是我們要能夠傳播。

產品經理則要把眼光從金字塔頂部放到更大的空間,得從全鏈條去思考,否則,如果僅聚焦頂層用戶,很可能會做出一些短期能刺激銷售額,但是長期有損用戶利益的事情。

1.流量策略,有兩部分:守正,出奇。

(1)守正:自傳播是提高流量最重要的方式之一,除營銷手法外,產品也要為流量做打磨,保障產品體驗是流暢的、保障分享的體驗是完整的,以及保障信息通知渠道是通暢的。這需要持續打磨,很難出有陡然大增量的奇跡。

(2)所以,第二部分則是出奇:使用一些手段把流量快速提升一下。

這一點在不同的時代有不同的機遇,因此要抓住階段性的紅利。比如2012年開始做APP,有流量,因為那個時候是PC轉移動端的窗口期。

而現階段APP的流量就很艱難了,這個時代的紅利是小程序。小程序提供了什么?

首先提供了一個通過微信群和朋友圈來傳播的病毒傳播平臺。

如電商領域的拼多多和蘑菇街,用拼團的形式讓一個用戶拉六個新用戶,后來的用戶成功之后如果想繼續拼團就要再邀請六個用戶進來,形成了指數級別的病毒傳播。

第二,小程序有非常有效的信息推送渠道。

回想我們從PC時代轉到移動互聯網時代的時候,為什么要做APP?因為網頁除非留有客戶郵箱,否則沒有機會再召回用戶利用網頁與他進行第二次溝通。而APP最大的優勢就是消息推送。

2012年我們監控消息推送的時候,授權比例大概在90%,推送到達率非常高。消息一推送打開率就上去,有時候服務器都承受不住。

而現在,消息推送已經被濫用到用戶選擇關閉了:首先授權比例很低;其次點擊率越來越差。

小程序會有兩個推送:

一是騰訊官方的服務通知,但有固定模板,不能隨便推營銷信息。由于微信的影響力用戶通常不會關閉這個通道,你可以通過這個方式與你的用戶再一次交流。

二是服務號,把服務號的關注做到小程序或支付流程中,然后就可以通過服務號的消息模板給用戶進行個性化推送。

當整個流程設計很流暢的時候,在一次拼團成功后,在推送處再引導另一個拼團,形成病毒營銷的基礎。

因此,做小程序跟做APP區別不大,最重要的是把消息的通路建立好。

2.轉化率策略,也有兩個內容可以講:轉化漏斗,連環扣。

(1)每個產品和運營人天天都看轉化漏斗,應該看什么呢?首先,步驟能省則省,然后找到關鍵突破點,如流失率特別大的步驟。

當你有一個環節的流失率與同行、兄弟公司或者其他行業相比差別很大,你應該精力重點放在那個環節上,確保轉化是持續的。

(2)而連環扣的意思是,在消息通路中把握住用戶的消費節奏:買完之后馬上就有一個新的相關優惠券或者回首策略,讓他買了之后再買。

3.客單價策略,同樣有兩個關鍵詞:損失厭惡,提高消費頻次。

客單價并不是訂單的價格。

(1)損失厭惡的含義是什么?打個比方,如果給到用戶100元的優惠,用戶沒有拿到,心里不會很難受;但如果從用戶口袋掏出100元,他就會更難受。

通過人類社會心理學對損失厭惡特征的研究,可以利用包郵門檻或者滿減的機制,利用用戶心理特征去引導用戶,提高客單價。

(2)提高消費頻次為何重要?一個用戶一單只有這些金額,于是讓用戶在同樣的時間段里有更多次消費是比較重要的一種方式。

二、產品經理常見困境及實用解決方案

當前現實中,產品經理時常面臨一種困境:產品被各種各樣的需求包圍,需求清單列表越來越長,大量需求沒有時間開發。

今天品牌部、明天運營部、后天市場部……會提各種各樣的需求,由于這些部門沒有受過專業的產品訓練,提的需求通常無法交流,如何技巧性地與業務部門溝通交流呢?

1.分清用戶需求與產品方案

用戶的需求就是所有人跟你提的需求,而其他部門告訴你的經常是一些產品方案,如這里加一個按鈕,那里加一種搜索規則。

專業的產品經理應該分清楚什么是產品方案,什么是用戶需求。

你要問,這個方案的目的是什么?要解決什么問題?把目的和手段分開來看。

所有人都會提產品方案,但如果產品經理也糾結于產品方案,會累死的。你會疲于奔命,每天都被運營和業務的要求推著往前走,也不知道到底為什么要做這個、做那個,為什么不能做另外一些更重要的事情。

所以大家要形成一個思維習慣:當有人給你提需求,不管是老板還是同事,第一個反應是坐下來跟他聊一聊:

什么場景下要解決什么樣的問題?

是什么樣的用戶的問題?

……

把這些事情搞清楚了之后,你再根據專業性找到更合理的解決方案,這才是產品經理的價值。

2.分清產品功能和產品內容

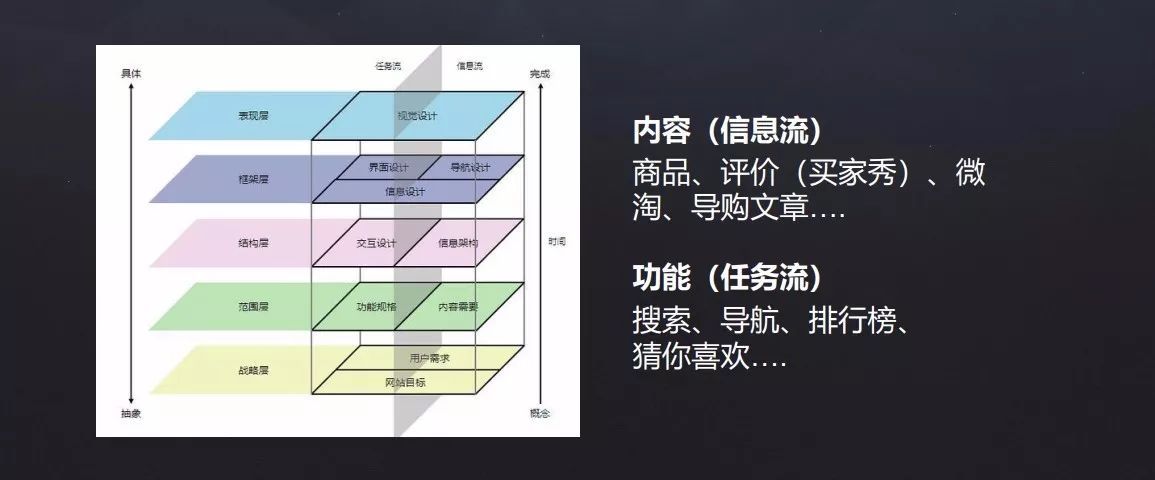

此外,我們需要區分產品里的這兩個重要線索:內容和功能。

產品人時常在一些功能里面找不到重點,也不知道如何分辨和調整,更不知如何找到產品中的突破點。

書中把產品分了五個層級和兩條線,這兩條線一個叫信息流,一個叫任務流。

你要明白你的產品里信息或內容是否豐富,是否需要創造一些新內容?

內容型的概念如淘寶里的直播、微淘、買家show,而如何讓內容在合適的場景下分發給用戶是功能本身,這是兩個不同的問題。

必須要分清楚這兩點,才能有的放矢的解決產品問題:

如果是內容不充足,則需要用一些功能引導用戶創作更多內容;如果內容很豐富只是沒有合理的分發方式讓用戶找到它,就加入搜索、導航、排行榜、猜你喜歡等,這些是功能。

我建議大家,做產品的時候把這兩個概念分開來看。

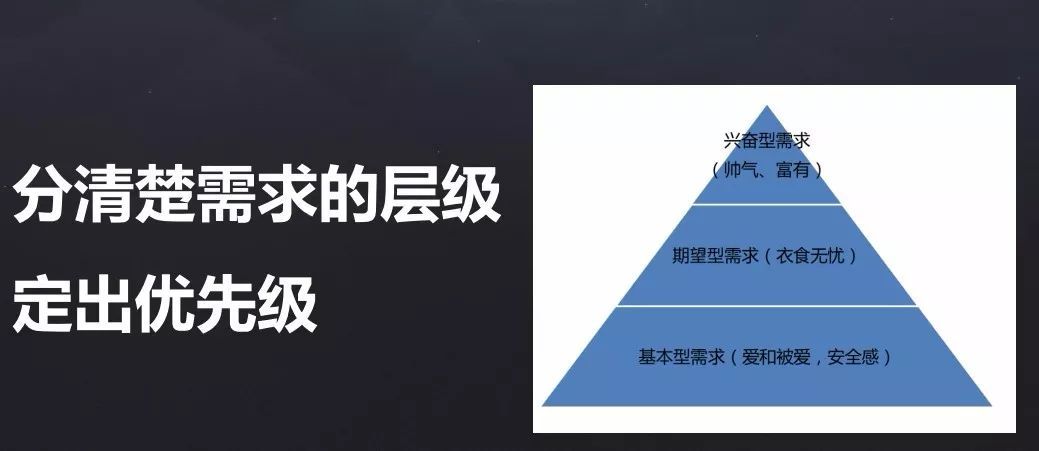

3.分清需求的層級,找到優先級

這是有名的金字塔需求模型,最底下一層叫基礎型需求,中間一層是期望型需求,最上面一層是興奮型需求。

對于公司來說,在不同時間段,需要投入不同的資源力度解決不同層級的問題。

創業公司經常會出現搞不清楚需求層級的問題,在基礎需求還沒有完善的情況下,把所有的力量都放在興奮型需求上,做一些看上去特別創新的東西。這是一個本末倒置的狀態。

所以,大家在排產品需求優先級的時候,要先關注什么是基礎需求。如果電商產品的購物不流暢、付款不安全,那么不論多創新的系統、多好的營銷方式,都沒有意義。

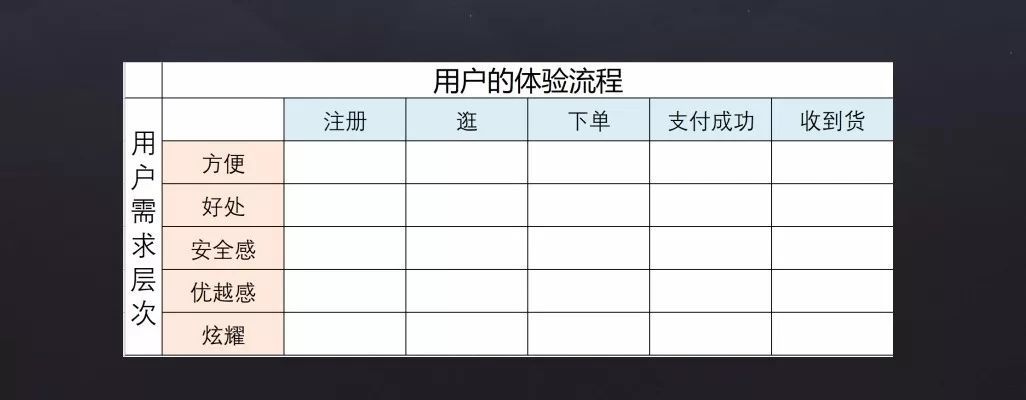

我給大家分享一個我們公司內部經常用的頭腦風暴工具:用戶效益圖。它可以協助我們排查產品中的各種小問題。

不太專業的團隊頭腦風暴時搜集的問題會東一個西一個,并不系統,這張二維表格可以把你的問題進行梳理。

橫軸是用戶的體驗流程(不同的產品具體流程是不一樣的),記住根據用戶的體驗流程來,千萬不要根據公司的部門來,因為根據公司內部商務部、品牌部,有可能把用戶流程割裂。

縱軸則是用戶需求層次,用戶在每一個步驟里面有不同的需求,具體可參照馬斯洛需求理論。

我自己經常會用到的五種不同的情感訴求,分別有方便、好處、安全感、優越感和炫耀(不同產品會略有差異)。

用這樣的二維表,你會把問題分到25個格子里,再在每一個格子里找可以突破的或者沒有做好的,比如說注冊流程夠不夠方便,有沒有好處(沒有的話就做新手禮包)?有沒有安全感?會不會遇到侵犯隱私的點?有沒有優越感?用什么渠道注冊?VIP通道還是被邀請?等等。

三、MVP與敏捷開發

敏捷開發是老生常談的問題,MVP(Minimum Viable Product,最小化可行產品)是最近幾年經常提及的概念。

在做任何一個產品決策之前,先做一個假設,然后做一個最小的可用產品,交給市場,搜集數據回來,隨后通過市場數據來驗證這個假設是否成立。

如果成立,就在這個基礎上做新的假設,或者把這個東西給夯實,做得更優優化一些;如果假設錯誤,就說明假設的前提有問題,需要重新找出哪個環節有問題。

MVP概念配合下的敏捷開發是在創新,或者說,在未知領域中做事的重要手法。

這種開發方式與以往的瀑布流軟件開發方式不太一樣,敏捷開發的關鍵點不在于迭代周期長短等,關鍵點在于團隊有一顆擁抱變化的心。

敏捷開發并不是把一個大功能拆成四個小功能慢慢做好再每天發布,而是每一個小功能都可以讓用戶使用,能夠接觸到用戶的真實數據反饋。

為了便于大家理解,我舉一個經典例子:

如果要開發一輛汽車,不是第一個月開發一個輪子,第二個月開發第二個輪子,第三個月開發發動機。

敏捷開發是第一個月就開發了一個滑板車,交付給用戶使用,并在過程中收集用戶數據。然后再在第二個月開發帶方向控制的滑板車。

兩者的區別在于第二種方式每一步都是真實的,能夠交付給用戶使用,而且一定有真實的數據回來,這就叫敏捷。

四、向零售行業學習

還有一個講述產品的例子,說銀行ATM機的開發并不是把ATM的界面和設備的交互體驗做得多好就能解決的,它涉及很多問題,如資金流,每天往ATM機里放多少現金會對銀行帶來多大的現金流壓力,產生多少成本?相較沒有ATM機時有多少優勢?

這個問題是對業務本身的一個比較深的理解。

而電商也有三個“流”非常重要:

一是信息流,如何通過商家把信息發布到你的用戶?如何通過用戶返回到商家?

二是貨物流,電商產品經理需要去了解貨物如何從工廠供應鏈里生產出來,然后才是產品發布到用戶手上的運轉流程。

三是垂直化,在互聯網下半場,已經沒有太多人做平臺了,如阿里、百度、騰訊之類。包括非電商行業的產品人也需要去了解你的垂直行業。在下半場,大家都會在垂直行業做得更重,意味著必須對垂直縱深行業了解更深。

我們的行業是零售行業加服裝行業,零售行業存在了好幾百年,有非常多的行業理論研究。

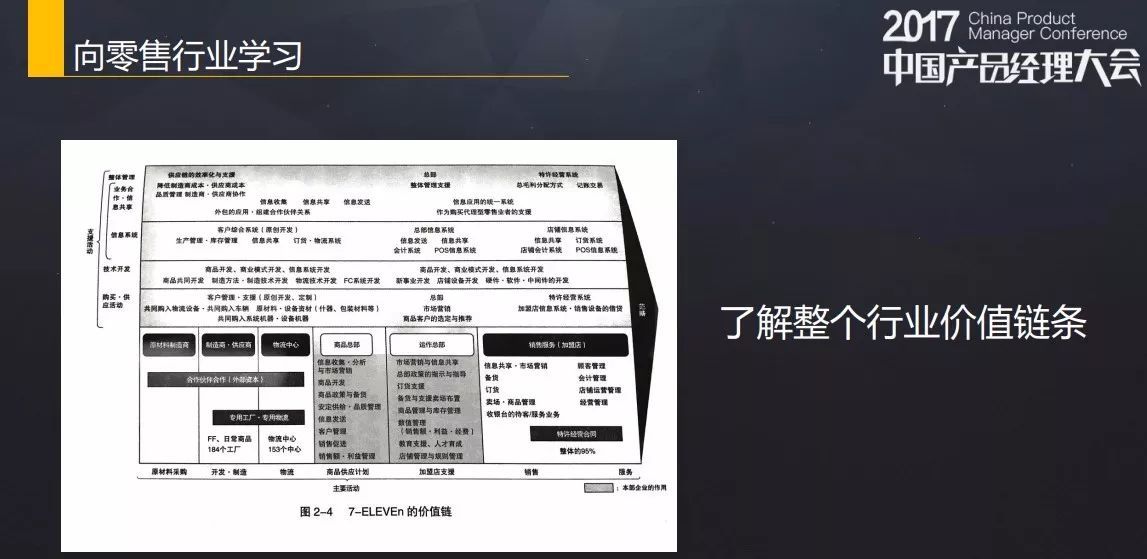

上面這張圖是我從書上看到的7-11價值鏈圖,講有關制造型零售里的內容,我看了之后很震撼。我以為很高級的東西,原來人家幾十年前就在做了:

怎樣解決信息流?

怎樣解決物流?

如何控制成本?

如何影響用戶?

……

他們做得非常優秀、非常細。我覺得,你也可以在你們自己所在行業找到行業本身的源頭,去探查這個行業本身是如何運轉的?如何解決問題?怎樣突破?我想這是很重要的。

互聯網人常喜歡說顛覆。而我認為一個行業存在那么多年,一定有它本身的價值和特點,我們對行業本身要存在敬畏之心。

我是做服裝類互聯網產品的,我也曾在深圳的服裝廠與老板溝通頗多。我認為,做產品,需要拋開你的互聯網身份和特點,深入垂直行業中了解它本身的特質、本質,以及如何運轉,包括資金流、物流、信息流等等方面。