- 歡迎使用超級蜘蛛查,網站外鏈優化,收藏快捷鍵 CTRL + D

推薦 用户心智模型:产品设计中需要遵循基本的心智模型

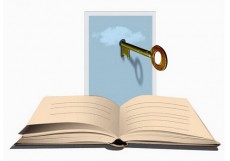

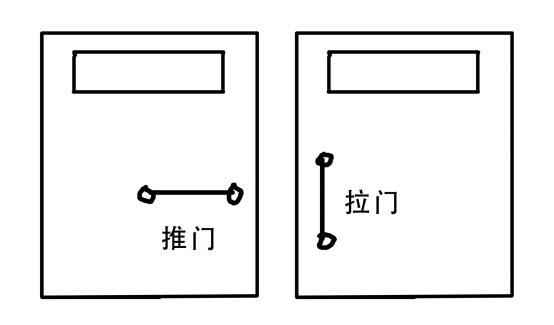

用戶心智模型往往不僅只是關系到產品好用與否,大的說更關系到產品生與死。在分析用戶心智之前,先通過一張圖來直觀感受下用戶心智。人類在經歷或學習某些事件之后,會對事物的發展及變化,歸納出一些結論,然后像是寫劇本一樣,把這些經驗濃縮成一本一本的劇本,等到重復或類似的事情再度發生,我們便不自覺的應用這些先前寫好的劇本,來預測事物的發展變化。

從上面這幅圖中你看到了什么?

圖中兩扇門,在開門的方式上存在著不同。由于門把手的放置不同,用戶在操作上存在不同方式,左邊的門,用戶會下意識的去推門,而右邊的門用戶則會下意識的去拉門,而這一切的引導皆來自用戶的心智。

從買西紅柿的案例理解什么是用戶心智

為什么老婆讓老公去菜市場買個番茄,回來后被問起黃瓜的時候,老公總是一臉的茫然。

事情其實是這樣的:

老婆讓老公去菜市場買西紅柿,這時老公獲得一個輸入“西紅柿”,腦海中生成一個模型“紅色的,圓圓的東西在哪里?”

到了菜市場,發現蔬菜在左邊,肉類在右邊,又獲得一個輸入“菜攤”,然后生成新的模型“蔬菜攤上,紅色的,圓圓的東西在哪里?”,然后就順著找,最后找到了西紅柿。

看到了吧,人要完成一個任務,先是獲得一個輸入,然后根據輸入在腦子里面生成模型:“像那個樣子的東西”,然后根據模型去現實中尋找,如果尋找到了一部分,自我學習后重建模型,比如“青色的,圓圓的”就不是要買的西紅柿,繼續在現實中尋找,直至任務結束。

這個模型就是心智模型。人們依靠心智模型去認知這個世界,并采取相應的行為。

買回來以后,老婆很高興,然后問“黃瓜賣多少錢?”

老公“……,好像沒見到。”

黃瓜為什么沒有看到呢?

因為被心智自動過濾了。

用戶心智一旦建立,很難被改變

心智模型,指的是人們對已知事物的沉淀和儲存,通過生物反應而實現動因的一種能力總和。

簡單的說,當我們看到某個東西就知道是什么,或者要去干什么。

所謂“謊言說了一千遍也是真的”就是這個道理。

心智模型一旦建立,就不容易被改變。

比如,我們已經完全培養了從左到右的閱讀習慣,已經深植于我們心中。

再比如,關老爺就是用刀的,趙子龍就是用槍的,我們從小就有這個認知,任何想試圖讓別人接受“關老爺用錘子”的念頭都會被人嘲笑。

心智模型是人的一切行為方式,思考方式背后的規律和形式,能夠直接或者間接影響著我們的行為。

心理學上,心智即是指人們對已知事物的沉淀和儲存,通過生物反應而實現動因的一種能力總和。“心智模型”就是隱藏在你一切行為方式、思考方式背后的那些形式和規律。心智模型是認識事物的方法和習慣,在有限的領域知識和有限的信息處理能力上,產生合理的解釋。綜合來說:心智模型是一種代表外在現實事物的一種內化的心理模型表征,是一種隱含在我們內心深處的思維方式和思想觀念,能夠直接或者間接影響著我們的行為。心智模型之所以對我們的所作所為具有巨大影響力是因為它影響我們如何認知周遭世界,并影響我們如何采取行動。

心智影響著用戶對他所使用的產品的相關行為,正如圖例中門把手的不同的放置方式,在用戶對門把手的使用習慣下,用戶會下意識的辨別門把手的使用方式。而這種符合用戶心智模型的設計,用戶使用起來就會覺得自然與順暢。

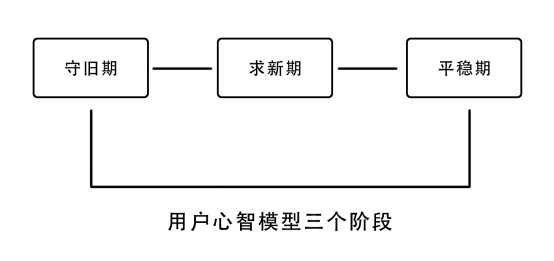

個人認為在用戶心智模型中會有三個不同的階段,不同的階段會影響到產品的相應設計策略。

如下圖所示,三個階段依次是守舊期,求新期和平穩期。

守舊期:

由于人天生具有對固有事物的保守態度,人本能地認為熟悉的事物是安全的,心理學認為人的安全感來自對外界的掌握,所以在心智模型中反映出來的則是人的守舊期階段。這在歷史變革進程中,能得到很好的證明,保守派總會認為祖宗流傳下來的就是安全的好的,而認為革新是危險的。

當用戶習慣于原本的產品時,遷移到新產品上時會有諸多抵觸,例如在電商剛剛發展之初,人們習慣于線下購物場景,產品可立馬觸碰到,真實地感受到,可以深度體驗產品好壞以及一手交錢一手拿貨的安全感。因此,人們最初由于線上購物場景與他們過往的心智模型不匹配,會顯現出不安全感與抵觸。

求新期:

好奇心害死貓。人類的好奇與求知欲也是與生俱來的。因此,在對舊事物的保守中,總會有人試圖去突破,這些人的心智模型是對舊事物與習慣感到厭倦,需要新鮮的事物來刺激神經。新的好玩的,有趣的事物會帶給用戶不同的體驗。

歌手選秀節目發展至今也有不少年頭了,但是今年夏天《中國有嘻哈》異軍突起,正是人們對于千篇一律的歌手選秀節目的厭倦與疲勞,新的非主流類的嘻哈音樂讓觀眾為之一新,加之一些營銷活動,造就了《中國有嘻哈》燃爆的節目效果。

平穩期:

當一個產品或事物度過用戶求新階段,被人們所普遍接受后,便進入了平穩期。在平穩期,用戶心智達到對新事物的習慣,慢慢會把它習以為常。

例如,微信作為一款熟人社交軟件,它建立起人與人溝通的新橋梁,人們已在日常生活中習慣了它的存在,在與想要聯系的人溝通時會習慣性的使用起微信。平穩期用戶心智階段,正是人們通過不斷適應達到成熟與習以為常的時期。

了解用戶心智模型的三個階段,有助于我們在產品設計中,針對不同時期的用戶心智設計出符合用戶心智模型的產品與體驗。這對我們在產品的不同階段調整產品設計策略具有很大幫助。當電子書剛面向用戶時,由于人們長期使用紙質書的習慣,在讀書的過程中有個習以為常的翻書習慣,因此翻書的動作在用戶心智中是穩定的。

而電子書由于是新產品,它的使用習慣是不同于紙質書的,為了在用戶求新的過程中減少用戶使用成本,把翻書的交互動作遷移到電子書上,是符合用戶心智模型的,更能被用戶所接受與習慣。但是,當用戶習慣了移動電子設備上平滑圖文的翻閱方式以后,翻書的交互動作又會顯得比較繁瑣,因此現在許多讀書軟件翻頁的交互并不再模擬翻書而是更簡潔的平滑動作。

從上面這個案例可知,從守舊期到求新期,一個好的用戶心智模型的遷移往往更能適應大多數用戶的使用習慣,降低用戶使用的成本。

手機界面的設計風格從擬物化到扁平化,正是在不同用戶心智模型階段采取的不同策略。

由于用戶剛開始接觸手機等電子設備時,在用戶心智中,是一個陌生的事物,而為了能讓用戶更快的去理解,擬物化的設計能幫助用戶利用原有的心智模型去理解虛擬功能的意義。而當用戶已經習慣了手機等設備,擬物化的圖標又會增加審美負擔,因此將其抽象化簡約化以適應更快節奏的審美認知。

綜上所述,用戶的心智模型大多數時候是穩定的但又不是一成不變的。而我們在進行產品或交互等設計時,要能先了解當前用戶對它們的心智處于什么階段,根據用戶心智所處的階段做出相應的設計策略,才能讓用戶使用起來的更爽更愉悅。